Responsáveis por denunciar malfeitos cometidos nas esferas pública e corporativa, jornalistas têm mais um crime com o qual se preocupar no século XXI: a vigilância das comunicações.

Reportagem

Rodrigo Amorin

Arte

Evandro Siol

Infografia

Lukas Lacerda

.png)

Desde que o ser humano entrou no ciberespaço (espaço de comunicação entre dispositivos eletrônicos), em meados do século XX, a palavra “privacidade” parece estar cada vez mais perto de ficar obsoleta. Trocamos as cartas por e-mails, telefonemas por chats, cafés por redes sociais e armários de arquivo por bancos de dados em servidores.

Em suma, centralizamos nossas comunicações mais íntimas em redes digitais que, devido à sua complexidade técnica, são nebulosas para a sociedade em geral e podem ser utilizadas, por governos e empresas, para espionar a vida de milhares de pessoas.

Na prática, como demonstram os documentos vazados por Snowden e pelo Wikileaks, não temos garantia de privacidade seja para telefonar, mandar e-mails, navegar na internet, postar nas redes sociais e até mesmo assistir televisão.

Como aponta Riana Pfefferkorn, diretora de vigilância e cibersegurança no Centro para a Sociedade e a Internet, da Universidade de Stanford, a vigilância das comunicações pode enfraquecer as democracias, pois prejudica direitos humanos fundamentais como liberdade de expressão e participação social.

“Quando as pessoas acreditam que o governo está observando o que fazem, ouvindo suas conversas e lendo seus arquivos, elas ficam com medo de falar, expressar opiniões dissidentes, protestar ou fazer coisas que possam irritá-lo”, afirma.

Ao longo da história humana, tentativas de cercear direitos como privacidade, liberdade de expressão e acesso à informação nos levaram a ditaduras e silenciamento de pessoas que se opuseram ao poder.

Foi assim durante o nazismo alemão, a ditadura brasileira e uma série de outros regimes ao redor do mundo que continuam, até os dias de hoje, monitorando o comportamento de suas populações.

Na era da informação, em que há um movimento de recrudescimento da vigilância no ambiente virtual, precisamos ficar de olho nessa prática para que a realidade de outrora não venha a se repetir com ainda mais força.

NA MIRA DOS PODEROSOS

Jornalistas de várias partes do mundo têm se demonstrado particularmente preocupados com a vigilância das comunicações por governos.

Responsáveis por denunciar abusos cometidos nas esferas pública e privada, esses profissionais são frequentemente vítimas de violência em decorrência das informações que publicam.

É comum vermos jornalistas sendo censurados, agredidos, presos e assassinados após exporem atitudes ilícitas de representantes do poder público.

Um levantamento feito pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas confirma essa tese. Os dados revelam que dos 1350 jornalistas assassinados nos últimos 27 anos, 910 foram mortos por autoridades públicas, grupos políticos e oficiais militares.

O caso do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado no ano passado dentro do consulado de seu país em Istambul, na Turquia, demonstra isso na prática.

Assim como os seis jornalistas espionados no México, entre 2015 e 2017, Khashoggi era crítico ao governo e foi alvo do “Pégasus” — um software espião desenvolvido pela empresa israelense NSO Group.

Capaz de dar acesso a praticamente todos os dados e recursos disponíveis no smartphone de um alvo, o programa foi utilizado contra um amigo do saudita meses antes da sua morte.

A vigilância contra jornalistas, contudo, é uma prática que coloca em risco bem mais que a integridade física de profissionais da imprensa. Na visão de Artur Romeu, coordenador de comunicação da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), o uso de ferramentas de espionagem para vigiar comunicadores afeta a sociedade como um todo.

“[A vigilância] é capaz de gerar um efeito desastroso na sociedade, pois impacta a maneira como o jornalismo é feito e cria um controle [governamental] sobre a circulação de informações”, diz.

Como explica o coordenador, práticas como a vigilância das comunicações provocam um sentimento de autocensura — entre jornalistas e fontes - que pode prejudicar o direito das pessoas de receberem informações.

Para Daniel Bramatti, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), “a partir do momento em que mais verdade circula sobre governos e empresas, a sociedade fica mais bem informada e pode tomar decisões melhores sobre questões que envolvem seu dia a dia”, afirma.

Quando essas informações deixam de chegar à população, seja pela possibilidade de vigilância ou outras formas de violência utilizadas para intimidar jornalistas e suas fontes, a democracia enfraquece e o autoritarismo ganha força.

Para contornar esse cenário e continuar informando a sociedade, jornalistas têm sido praticamente forçados a pensar e agir como espiões.

EM NOME DA SEGURANÇA

Governos e jornalistas estão em rota de colisão. Ao mesmo tempo em que Estados vigiam o ciberespaço para proteger a segurança nacional, jornalistas escondem seus rastros na rede para se defender de governos.

Esse paradoxo pode ser explicado pela forma como cada um desses grupos enxerga o ambiente virtual: enquanto jornalistas utilizam-no para otimizar o seu trabalho, governos o veem como uma ameaça às suas soberanias.

As cruzadas estadunidenses contra a criptografia (escrita cifrada por meio de operações matemáticas) ilustram bem essa situação.

Crentes de que a transmissão de informações codificadas por civis prejudica seu poder sobre criminosos, os Estados Unidos tentam, desde os anos 1990, cercear o uso dessa tecnologia.

Desde então, vários países têm tomado medidas contra a criptografia — utilizada por pessoas e emoreem computadores e outros dispositivos eletrônicos — que colocam em risco a privacidade de pessoas em todo o mundo.

Rússia, China e Austrália, por exemplo, possuem leis que forçam empresas de tecnologia a criarem backdoors (portas de acesso embutidas em hardwares e softwares) para burlar a encriptação e acessar dados privados de seus alvos.

Dennys Antonialli, especialista em direitos digitais e diretor do InternetLab, explica que acessos especiais geram vulnerabilidades que podem abalar a segurança de usuários inocentes dessas empresas.

“Quando você cria um backdoor, ele pode ser utilizado por várias pessoas para acessar informações pessoais, realizar fraudes, roubar identidades e [cometer outros crimes cibernéticos]”, afirma.

Com jornalistas cada vez mais recorrendo à criptografia para escapar da vigilância praticada por governos, brechas como essas se tornam ainda mais preocupantes.

Na opinião de Riana Pfefferkorn, governos devem entender que além de ser impossível construir ferramentas criptográficas que possam ser usadas somente por pessoas boas, é preciso concentrar esforços em métodos de investigação menos invasivos.

Para ela, ferramentas de proteção contra a vigilância “ajudam a restaurar a confiança das pessoas de que elas não estão sendo monitoradas, permitindo que elas falem, ajam e se organizem livremente”, pontua.

De fato, é exatamente com esse propósito que jornalistas tem incorporado o uso de criptografia e outras ferramentas de segurança complexas em suas rotinas de trabalho.

Mas com essas tecnologias sendo colocadas em cheque por governos, manter o sigilo das fontes e trabalhar sem medo de represálias se tornou tarefa difícil para esses profissionais.

Nesse cenário, a única alternativa restante para a proteção de jornalistas parece ser a aplicação de leis internacionais para protegê-los. Mas não é isso que acontece.

ACIMA DOS DIREITOS HUMANOS

A vigilância das comunicações tem sido praticada ilegalmente e sem medo de consequências por governos e empresas. A conclusão é de David Kaye, relator especial da ONU para a liberdade de opinião e expressão, num documento publicado em junho de 2019.

Para Kaye, “a estrutura da lei de direitos humanos está em vigor, mas não existe uma estrutura para impor limitações” à vigilância das comunicações.

Segundo o relator, enquanto empresas privadas criam, mantém e transferem tecnologias de vigilância, Estados compram e usam essas ferramentas de maneiras preocupantes.

“Alegações credíveis mostram que empresas estão vendendo ferramentas [de vigilância] a governos que as utilizam para atingir jornalistas, ativistas, figuras da oposição [e outras pessoas] que desempenham papéis críticos na sociedade”, diz.

O relatório “Necessário e Proporcional”, elaborado por organizações da sociedade civil e especialistas em direitos humanos, reforça essa afirmação. O texto, além de estabelecer princípios para a garantia dos direitos humanos frente à vigilância, aponta que Estados não têm cumprido seu dever de assegurar as normas e padrões internacionais sobre o tema.

Como explica o documento, a vigilância das comunicações, para que possa ser realizada, deve ser no mínimo “determinada pela lei, necessária para atingir um fim legítimo e proporcional ao fim almejado”.

Ao coletar indiscriminadamente dados de populações, grupos e indivíduos, governos violam esses princípios e colocam em risco direitos humanos fundamentais garantidos por tratados internacionais — como a privacidade e a liberdade de expressão.

De acordo com o relatório da sociedade civil, a expansão da vigilância por governos é resultado de fatores como o aumento do volume de dados pessoais no ciberespaço, o baixo custo de armazenamento das informações e o anacronismo das leis que regulam a questão.

Além disso, a falta de transparência na área de segurança pública, a capacidade transnacional da vigilância e a troca de dados entre governos, a fim de burlar suas leis domésticas, também são fatores que dificultam a aplicação da justiça nesse setor.

Quando a vigilância das comunicações acontece especificamente contra jornalistas, o problema fica ainda mais difícil de resolver — já que as leis voltadas à proteção das comunicações desses profissionais e suas fontes não têm sido respeitadas.

Uma pesquisa da Unesco sobre a proteção ao sigilo da fonte em 121 países, publicada no ano de 2017, aponta que esse direito está sob tensão significativa na maioria desses territórios.

“As leis estão sendo afetadas pela legislação de segurança nacional, antiterrorismo, [as políticas de] retenção de dados [...] e a vigilância em massa”, afirma a pesquisa.

David Kaye afirma que se tornou comum governos utilizarem, inclusive de modo equivocado, investigações criminais para ter acesso aos dados privados de jornalistas e suas fontes.

Para ele, nesse contexto, “a posição padrão da lei deve ser proibir o uso de ferramentas de vigilância digital contra indivíduos na mídia”, afirma.

Mas enquanto isso não acontece, nos resta continuar observando essa prática para que a espionagem digital deixe de ser utilizada de modo abusivo.

O CENÁRIO BRASILEIRO

Assim como o internacional, também é de violência contra jornalistas, vigilância governamental, batalhas jurídicas contra a criptografia e violações ao sigilo das fontes de informação.

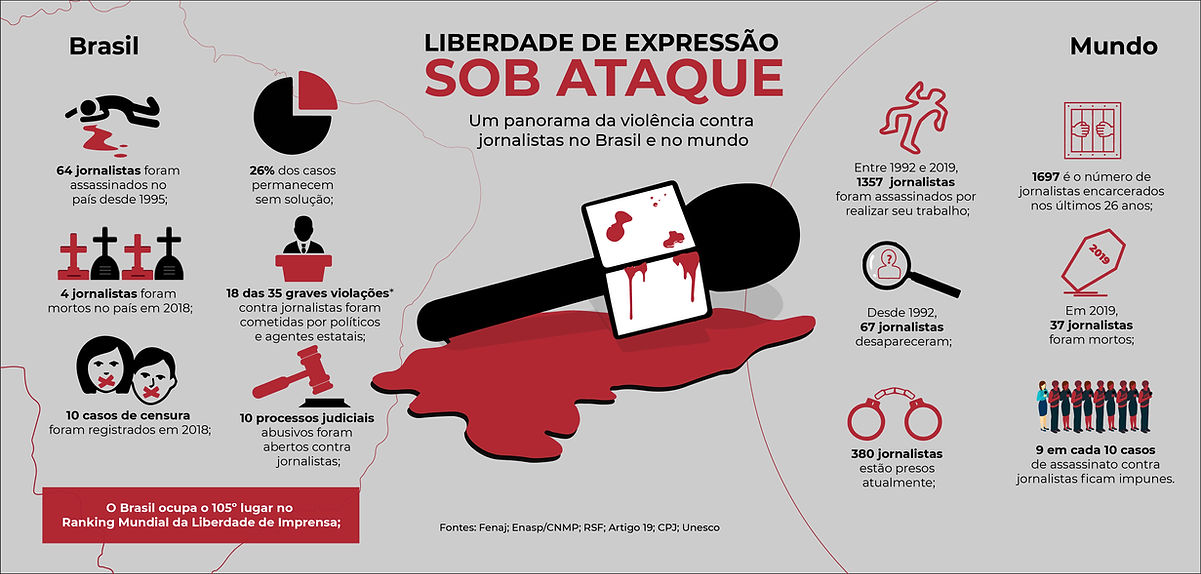

Centésimo quinto colocado na Classificação Mundial da Liberdade de Imprensa — índice realizado anualmente pela RSF —, o país é um celeiro de violações contra profissionais de mídia.

Não por acaso, como demonstra um levantamento feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 64 jornalistas foram assassinados no país, entre 1995 e 2015, em decorrência de seus trabalhos.

O contexto de violações é tão profundo que levou o governo brasileiro a incluir jornalistas num programa de proteção a defensores de direitos humanos sob risco.

De acordo com Artur Romeu, as ameaças mais frequentes a esses profissionais no país são agressões físicas, tentativas de assassinato, sequestros, assédio moral e processos judiciais abusivos movidos por políticos e empresários.

Todavia, como explica o coordenador da RSF, as violações realizadas no ciberespaço contra esses profissionais também estão aumentando, com a difamação e o assédio de comunicadores na rede sendo cada vez mais comuns.

A boa notícia é que casos específicos de vigilância das comunicações de jornalistas no país ainda não foram relatados. Entretanto, o monitoramento do ciberespaço pelo governo brasileiro já é uma preocupação real.

Casos como o Mosaico — megabanco de dados da Agência Brasileira de Inteligência utilizado para vigiar movimentos sociais —, e o envolvimento da Polícia Federal brasileira com a empresa de vigilância Hacking Team, criadora do Remote Control System, são indícios disso.

Para Dennys Antonialli, a adoção de tecnologias como essas no país deve vir acompanhada de um debate público para estabelecer garantias e limites ao uso dessas ferramentas de vigilância. Mas não é isso que acontece.

De fato, o que se observa é o baixo nível de transparência do Estado brasileiro em disponibilizar informações sobre a compra e uso de equipamentos de espionagem eletrônica em seu território.

E embora existam leis no país que restringema interceptação e coleta de dados pelo governo brasileiro — como o artigo 7 do Marco Civil da Internet — a falta de transparência faz com que seja difícil fiscalizar a legalidade dessas práticas, abrindo margem para abusos por parte de autoridades públicas.

Assim sendo, brasileiros e brasileiras permanecem numa espécie de limbo em relação à vigilância das comunicações no país, já que é difícil saber o verdadeiro potencial do sistema de monitoramento governamental e como ele tem sido utilizado.

A eminência do "Techlash"

Você pode não conhecer o capitalismo de vigilância, mas as instituições que dele se valem certamente te conhecem. Pelo menos é isso que a nossa conversa com o pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, Rafael Evangelista, 44, indica.

Para o especialista em vigilância, governos e empresas atuam mais em conjunto do que em ruptura quando o assunto é monitoramento de dados. E o resultado disso, segundo ele, pode ser uma distopia bem maior do que imaginávamos anos atrás.

Confira abaixo a entrevista:

Em que setores da sociedade o impacto da vigilância governamental pode ser percebido? E quais os efeitos dessa prática na vida das pessoas?

Em todos os setores, porque o governo atravessa o corpo social. É claro que alguns sentem mais do que outros e, em geral, são os menos protegidos: então pessoas em situação de pobreza — por precisarem mais de programas governamentais que coletam muitos dados —, indivíduos que trabalham com política, comunicação e educação se tornam mais vulneráveis num contexto de vigilância governamental.

Quando a internet surgiu, ela era vista mais como um meio de emancipação e conexão entre diferentes partes do mundo. O que mudou na ideologia da rede desde então?

Até os anos 2000, existia otimismo em relação à internet. Imaginávamos que o acesso à comunicação iria trazer mais participação social e política, mas ao longo da década passada, o que se desenvolveu [e foi consolidado] foi um modelo de negócios baseado na comercialização de dados pessoais de usuários da Web.

Então, é fato que hoje as grandes empresas nos monitoram o tempo inteiro, buscam entender o que é a sociedade, quem são os indivíduos, como se dividem e o que os unem. Tudo isso com o propósito de vender produtos e controlar o mercado. E como as ferramentas de vigilância desenvolvidas por essas empresas são muito eficientes, governos se aproveitam dessa estrutura para [fazer um monitoramento político] de seus cidadãos.

As principais empresas do Vale do Silício [por exemplo] estão sempre muito próximas dos governos estadunidenses e seus departamentos de inteligência. As revelações do Snowden, lá em 2013, mostram essa parceria entre Estado e iniciativa privada.

Quais riscos a vigilância governamental traz às democracias?

Num contexto de fragilidade democrática como o brasileiro, em que as instituições não estão funcionando e há uma escalada de um governo autoritário, a vigilância na internet se torna um negócio super problemático com potencial de erodir ainda mais [esse sistema].

É o que eu comentei sobre a parceria entre governos e iniciativa privada, há uma leniência de empresas com relação a usos políticos das ferramentas de comunicação da internet porque, no horizonte delas, isso pode trazer benefícios comerciais.

Quais são as que instituições regulam a internet atualmente?

A ferramenta mais interessante de controle da rede são as entidades multissetoriais. Aqui no Brasil tem o Comitê Gestor da Internet (CGI), onde sentam governo, empresas, sociedade civil e setor acadêmico.

Esse meio de regulação é interessante, embora tenha vários problemas, já que o governo [tem mais poder de decisão] e as empresas controlam a infraestrutura da internet e possuem grande capacidade econômica.

O CGI está menos forte nas condições políticas em que estamos, mas já foi importante ao contribuir para a aprovação do Marco Civil da Internet, lutar contra as violações da neutralidade de rede e etc. Então, esses mecanismos são muito importantes.

Agora, na prática, o que tem acontecido é que estamos envoltos num discurso de que o melhor é não regular, que as melhores soluções vão surgir dessa auto regulação, o que eu considero um pensamento de matriz neoliberalista, ideologia que atravessa nossa sociedade em todos setores políticos.

Por conta disso, temos atores que são muito fortes e contra os quais é difícil fazer algo no sentido de apontar os problemas que acontecem na internet, produzir leis ou até mesmo configurações técnicas que possam ajudar a resolver isso.

De que formas nós podemos combater a vigilância das comunicações?

Pra combater a vigilância, proteções pessoais não são suficientes. Podemos ficar mais protegidos com ações individuais, mas isso não muda o cenário. O que é decisivo é legislação, ação política pra retomar a democracia.

Além disso, se proteger também tem várias nuances, camadas. Então, pra se proteger do capitalismo de vigilância é quase impossível, porque isso inviabiliza nossa vida social e profissional, já que para muitos setores é impossível não usar Facebook, Twitter, Google...

Agora, se por exemplo eu estou planejando fazer uma reunião política que tem algo sensível, existem celulares que são mais seguros e, no limite, devemos evitar as comunicações via internet.

É importante pensar como a vigilância opera não só sobre o conteúdo das mensagens. Ou seja, ligações entre pessoas podem ser usadas como pistas ou evidências por órgãos de repressão. Por isso é fundamental não deixar rastros, usar criptografia.

Mas não dá pra gente se iludir: são medidas paliativas e difíceis de incorporar no cotidiano. O principal é trabalhar para mudar esse cenário.

Qual a sua perspectiva, em curto, médio e longo prazo, sobre a vigilância das comunicações nos níveis global e doméstico?

Olha, eu quero não soar muito pessimista com relação, mas é meio difícil não soar ingênuo se for otimista.

Mas esse Techlash - mal estar das pessoas com relação à vigilância e a tecnologia - tem produzido bastante reação pública e política que sinaliza uma preocupação global [em relação ao tema].

Então, se eu tiver algum otimismo, é que só nos falta ação política pra tomar as medidas necessárias para diminuir e mitigar os danos que o capitalismo de vigilância tem produzido sobre a sociedade.

Mapa da vigilância contra jornalistas

HÁ ESPERANÇA?

Tudo indica que não. Enquanto governos e empresas se apropriam das ferramentas de vigilância para interesses escusos, as leis domésticas e internacionais sobre o tema ficam cada vez mais obsoletas frente à evolução das tecnologias de comunicação.

Além disso, o interesse de Estados em minar ferramentas de segurança da informação, a proteção da segurança nacional ao custo de direitos humanos e a falta de leis específicas para a proteção de jornalistas contra a vigilância corroboram com o aprofundamento do problema.

Nesse contexto, é difícil acreditar que as violações à privacidade, liberdade de expressão e acesso à informação cessem tão cedo — ainda mais com casos de vigilância contra comunicadores se tornando manchete com mais frequência.

Ao que parece, a única coisa que nos resta é continuar trabalhando para que a vigilância governamental aconteça de modo mais transparente e ético no futuro. Mas por enquanto isso ainda é apenas um sonho distante.